その七 【天地(あめつち)初めて発(ひら)けし時】

2012年5月25日

みなさん、こんにちは~。 今日は前回の予告通り「八上比売の生誕地はここだった!!! ………かもしれない」篇にいきたいところですが、6月3日のバスツアーでもご案内する内容ですので それまではチョット休憩ということで、今回は古事記の最初からお話したいと思います。

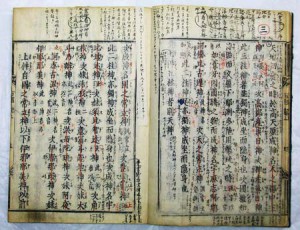

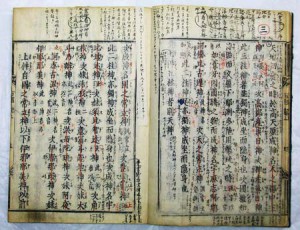

「天地(あめつち)初めて発(ひら)けし時、高天原(たかまのはら・たかまがはら)に成りし神の名は、天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)……」から始まる古事記・上巻(かみつまき)の本文、このフレーズを聞いただけでワクワク・ドキドキするのは私だけでしょうか!?

宇宙が出来てまだ間もない時、時間も音も光も星もない天も地もなく混ざり合っていた空間が、天と地に初めて分かれ始めた時、高天原(たかまのはら・たかまがはら:天上界)に神が現れます。たった1行のこれだけの文章の中に語りつくせないほどの摩訶不思議が隠されています。

宇宙が出来てまだ間もない時、時間も音も光も星もない天も地もなく混ざり合っていた空間が、天と地に初めて分かれ始めた時、高天原(たかまのはら・たかまがはら:天上界)に神が現れます。たった1行のこれだけの文章の中に語りつくせないほどの摩訶不思議が隠されています。

「天地初めて発けし時」なんてスゴクないですか!? 21世紀の科学力をもってしても解明できない宇宙の初め“ビッグ・バン”を想像させる書き出しは、古代日本人がどうして知り得た知識なのか!? そして「高天原」という発想。単に天上界と言うだけではなく縦(高さ)+横(広がり)+時間の3次元の世界を認識していると考えるのは深読みでしょうか!? そして、次がとっても日本人らしくて大好きな表現(考え方)なんですが、「成りし神の名は・・・」これですよ、コレ!! 西洋のように神が万物の創造主であり唯一絶対無二の存在というのではなく、森羅万象の中からというか一部として自然と生まれた、これが「成る」ということであり日本の神々の「化成する神」もしくは「物実(ものざね)」の考え方です。だから日本には八百万(やおよろず)の神が存在するのです。(外国人にはこの考え方が理解できないようです)古代人は生まれてきたこと、生きること、死んでいくこと、死んでからのことまで全ての事に畏敬と感謝の心を感じ、そこには何かしらの力(目に見えるもの、見えないもの全部)が働き、神の存在を感じながら生活していたんだろうなぁ~と想像できるのです。 私個人としては無宗教なんですが、八百万の神の存在は な~んか感じてしまうのですよね~(*U_U*)

やっぱり倭心のDNAが私の中にも受け継がれてるのでしょうね。

話が長くなりましたが、出だしのトコだけでも熱く語ってしまう私でした。これじゃあ なかなか進まないんですが、みなさん あきれないで最後までお付き合いくださいねー!!

こんな風に天之御中主神のあとに、高御産巣日神(たかみむすひのかみ)、神産巣日神(かみむすひのかみ)が成りました。「この三柱(みはしら:神様は一柱二柱と呼びます)はみな独神(ひとりがみ)として成りまして、身を隠したまひき。」とあります。 この三柱の神様たちはどんな神様たちだったんでしょう? 天之御中主神は天上界の中で中心的な最高神。高御産巣日神は天上界(皇室系)の創造神。神産巣日神は地上界(出雲系)の創造神。 独神というのは性別もなく単独神で系譜を持たない目には見えない神のことで、いつの間にか居なくなった(目に見えないだけで私たちの傍にちゃんと居るんですけどね)という意味です。

このあと どんどん神様たちがお生まれになりますが、続きはまた次回でお話しますね。それでは今日はこのへんで~(*^▽^*)ノシシ (おっちー)

―日本赤十字社チャリティーイベント 「河原城 春の大茶会」募金の報告―

2012年5月23日

みなさんへのご報告が遅くなりましたが、先日開催されました日本赤十字社チャリティーイベント「河原城 春の大茶会」での募金活動で集まった募金と、去年から河原城内に設置された募金箱のこの1年間の募金と合わせて、みなさんからお預かりしていた33万1,211円を5月10日に日本赤十字社鳥取県支部さんにお届けしてきました。

みなさんへのご報告が遅くなりましたが、先日開催されました日本赤十字社チャリティーイベント「河原城 春の大茶会」での募金活動で集まった募金と、去年から河原城内に設置された募金箱のこの1年間の募金と合わせて、みなさんからお預かりしていた33万1,211円を5月10日に日本赤十字社鳥取県支部さんにお届けしてきました。

ご協力いただきました みなさん本当にありがとうございました。被災されたみなさんや、地域の一日も早い復興をこれからも応援していきたいと思いますので、みなさん これからもヨロシクお願いいたします!!

(*≧▽≦*)ノシシ(おっちー)

―湖山の北四喜楽会さん 春の研修会― 開催しました!!

2012年5月21日

5月18日(金)に湖山の北四喜楽会のみなさんの春の研修会で「河原歴史浪漫・古事記ゆかりの史跡巡り」の御案内をしました。去年の「神話のふるさとバスツアー・古事記と八上姫をたずねて」の新聞記事をご覧になってお決めくださったそうです。ありがとうございました!!

それでは、ほんのチョットだけその時の様子をご覧ください♪

待ち合わせ場所は八上姫公園。ここでは公園のご案内と対岸の嶽古墳(八上比売の墓と伝わる)の話をして、賣沼(めぬま)神社にお参りしました。

最初に神社の由緒や手水の作法、参拝の方法を河原城恒例 新人スタッフの研修も兼ねての実演。打ち合わしてましたがウチの新人も初めての経験でおっかなびっくり、なんとかやり切りました。(汗)

そのあと、八上姫と大国主命が八十神(やそがみ)に追われてにげた坂道「懸け上がり」と「中井1号古墳」という3世紀後半から4世紀前半の前方後円墳、三枚岩の案内ををしてから、因州・中井窯の見学をしました。

三代目ご主人の坂本さんのお話を聞きながら、お弟子さんのろくろを回す実演にみなさん身を乗り出して見つめていました。

ツルンとした棒状の土から見る間に形作られ、まるで生きているかのように刻々と姿を変え「あっ」言う間に器として命を吹き込まれました。

ここまで出来るように成るには5~6年かかるそうですよ(゜ ∀゜ ;)

表に出て登り窯の説明を伺って、参加者からもいろいろな質問が飛び交いましたが、一つ一つ丁寧に答えてくださいまし た。最後にご夫妻で記念の写真をパチリ! お二人ともとっても照れていらしゃいました。本当にお世話になりました。ありがとうございました(*U_U*)

最後はお城山展望台 河原城で今日見学した以外の河原町の紹介展示・鮎のこ生態や酒造りの話や特産物、秀吉の鳥取城攻めや大井出用水などの御案内をしてお開きになりました。

今日一日 お疲れ様でした。 「河原歴史浪漫・古事記ゆかりの史跡巡り」いかがでしたか!? 是非また河原町に遊びに来てくださいね!!

それでは、またお会いしましょう♪ (*^▽^*)ノシシ (おっちー

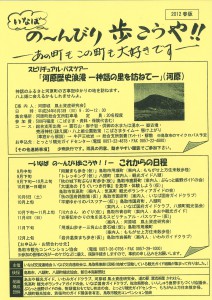

-スピリチュアル・バスツアー 「河原歴史浪漫-神話の里を訪ねて-」

2012年5月17日

来月、6月3日(日)にいなば交流連絡会主催の「いなばの~んびり 歩こうや!!」河原版「スピリチュアル・バスツアー 河原歴史浪漫―神話の里を訪ねて―」を開催します。神話のふるさと河原町の古事記ゆかりの地を巡るスピリチュアルな旅です。八上姫&大国主命のラブストーリーや磐座(いわくら)伝説、蛇婿伝説など不思議ワールドをぜひお楽しみください。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

日 時 : 平成24年6月3日(日) 9:30~12:30

集合場所 : 河原町総合支所駐車場

定 員 : 15名

参加費用 : 600円 (こばさま・資料・保険代含む)

申込締切 : 平成24年5月31日(木)

案 内 人: 河原城 風土資産研究会

◇旅のコース◇

総合支所出発 → 霊石山・御子岩・供御の水または湧水 → 片山神社→ 嶽古墳・売沼神社(祓え詞)・八上姫公園散策(こばさまタイム) → 懸け上がり → 牛戸三枚岩 → 総合支所到着(アンケート)・解散

【その他連絡事項】

少雨決行です。雨具の用意、動きやすい服装でご参加ください。

また、水分補給については各自でご用意ください。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

参加のお申し込みは、鳥取観光ガイドセンターまで。

とっとり観光ガイドセンター : 0857-22-4878

お申込みお待ちしています♪

その六【八上比売の謎vol.1「八上比売の生誕地はここだった!!!…………かもしれない」篇vol.1】

2012年5月12日

みなさん こんにちはー!!春たけなわ❀というか初夏に近い陽ざしの今日この頃ですね~。

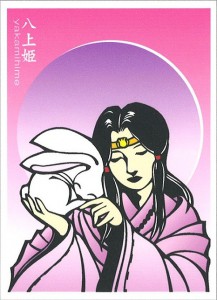

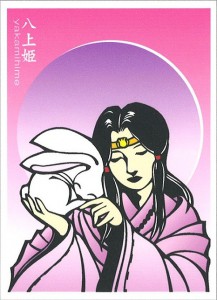

「ふることふみ(古事記)の倭(やまと)ごころ」6回目の今日は河原町のマドンナ“八上比売(やかみひめ)”さんについて何回かに分けてお話ししますね。

その参で「古事記は、大和朝廷(やまとちょうてい)の正当性と皇室の歴史を後世に伝えるために作られたものなので、都合の悪い部分や、書かなくてもいい部分、書く必要のない部分についてはカットされています。

八上比売と大国主命(おおくにぬしのみこと)のくだりの詳細がカットされているのは、都合が悪かったのか、必要のない部分だったのかは解明されていませんが、それぞれの地域に残る多くの神話伝説をみると、須勢理毘売(すせりびめ)を怖れて泣く泣く因幡(いなば)に帰った悲恋のか弱いお姫様とは違って、自分の意思を持ち、はっきりと主張できる自立した女性としての八上比売像が浮かんできます。」と書きました。八上比売さんって いったいどんなお姫様だったんでしょう!?

八上比売さんは謎めいた女神さまで、神と言われたり巫女と言われたり、ラブストーリーのヒロインながら勇猛果敢に戦場に赴いたり鬼退治をしたりと本当に多面性を持った方だったようです。

八上比売さんは謎めいた女神さまで、神と言われたり巫女と言われたり、ラブストーリーのヒロインながら勇猛果敢に戦場に赴いたり鬼退治をしたりと本当に多面性を持った方だったようです。

河原町は八上比売さんのふるさとと言いますが、厳密にいえば八上比売さんをお祀りする賣沼神社(めぬま)と墓といわれる嶽古墳(だけこふん)があり、それが裏付けとなっている部分が大きいと思います。

ここ近年、「因幡のしろウサギ」を研究する学者さんや郷土史研究家の方が増えて少しづつ市民権を得ていますが「八上比売」に関しては過去も現在も調査が進んでいない状況なんです。でもでも、それじゃあチョット寂しいじゃないですか~。謎めいたままのほうが夢があっていいよ、と言う声もあるでしょうが、自称「八上比売ファンクラブ」会員番号№1の私としては駆け出し郷土史研究家として調査活動しています。

鳥取藩医師で郷土史家の安部恭庵(あべきょうあん)が著書の「因幡誌(いなばし)」には次のようにあります。

「…八上姫の旧居は今の智頭郡用瀬(ちずごおりもちがせ)宮原といふ村なり。上古此処に八上ひめ住玉ふなり。其の親の名は安蔵長者(あぞうちょうじゃ)といふとあり。……分かれて今曳田(ひけた)ノ郷に鳥越といふ農家は其末なりといふ。……」

また、大日本地名辞書の宮原の条に「宇部神社の明記に、八上姫は宮原に住みたまひ、其親の名は安蔵の長者と云えり。」とあり、因伯年表には「簗瀬山(やなせやま)の嶽古墳は姫の墓だが旧家は宮原だ。」とあります。

八上比売さんはその名の通り「八上郡(やかみごおり)」の生まれですが、古代の八上郡っていったいどの辺だったんでしょう??

『和名抄(わみょうしょう」)』によれば八上郡とは律令制度の古代因幡國(701年以降)の郡名で若桜(わかさ)、丹比(たじひ)、刑部(おさかべ)、亘理(わたり)、日部(くさかべ)、私部(きさいべ・きさいちべ)、土師(はじ)、大江(おえ)、散岐(さぬき)、佐井、石田、曳田(ひけた)の12郷が記されており、因幡国内で最大規模の郡でした。

ここでチョット気がついた方もいらっしゃるかもですが、用瀬村の名前がありません。用瀬村はその当時は智頭郡(ちずごおり)に含まれていたのです。でもでも「因幡誌」「大日本地名辞書」「因伯年表」には生まれたのは用瀬って書いてますよね!?

実は先出の「大日本地名辞書」にはこんな記録もあります。「当社(賣沼神社)は八上姫の産誕したまへる地とぞ」とあり、「因幡誌」「先代旧事本紀(せんだいくじほんぎ)」には「当社(賣沼神社)は八上姫の霊神也。……八上姫の出生の地なるを以って祭祀すと。」とあり、「因伯大年表」には「八上姫ノ大神出生ノ地為ルヲ以ッテ住在鎮座」とあります。……で、結局はどっちが本当なの!!!

にわかには信じがたいことですが、同じ文献にまったく異なる内容の記述があるという事実です。早い話が、古代因幡の歴史はこれをはじめ、解明されていないことがテンコ盛りだということなんですよね~。しかも資料もチョ―少ない( ̄∀ ̄;)

でもですよ、八上比売が存在したのは八上郡だということはほぼ間違いのないことなので、歴史の文献はともかく古代の郡制からみると用瀬の宮原説は違うんじゃないかなぁ~と、駆け出し郷土史研究家は思うのでした。

じゃあ いったい 何処なんだー?? と言うことで、次回は駆け出し郷土史研究家の調査報告「八上比売の生誕地はここだった!!! ………かもしれない」篇をおおくりします。

それでは次回まで ごきげんよう(*≧▽≦*)ノシシ(おっちー)

宇宙が出来てまだ間もない時、時間も音も光も星もない天も地もなく混ざり合っていた空間が、天と地に初めて分かれ始めた時、高天原(たかまのはら・たかまがはら:天上界)に神が現れます。たった1行のこれだけの文章の中に語りつくせないほどの摩訶不思議が隠されています。

宇宙が出来てまだ間もない時、時間も音も光も星もない天も地もなく混ざり合っていた空間が、天と地に初めて分かれ始めた時、高天原(たかまのはら・たかまがはら:天上界)に神が現れます。たった1行のこれだけの文章の中に語りつくせないほどの摩訶不思議が隠されています。

みなさんへのご報告が遅くなりましたが、先日開催されました日本赤十字社チャリティーイベント「河原城 春の大茶会」での募金活動で集まった募金と、去年から河原城内に設置された募金箱のこの1年間の募金と合わせて、みなさんからお預かりしていた33万1,211円を5月10日に日本赤十字社鳥取県支部さんにお届けしてきました。

みなさんへのご報告が遅くなりましたが、先日開催されました日本赤十字社チャリティーイベント「河原城 春の大茶会」での募金活動で集まった募金と、去年から河原城内に設置された募金箱のこの1年間の募金と合わせて、みなさんからお預かりしていた33万1,211円を5月10日に日本赤十字社鳥取県支部さんにお届けしてきました。

八上比売さんは謎めいた女神さまで、神と言われたり巫女と言われたり、ラブストーリーのヒロインながら勇猛果敢に戦場に赴いたり鬼退治をしたりと本当に多面性を持った方だったようです。

八上比売さんは謎めいた女神さまで、神と言われたり巫女と言われたり、ラブストーリーのヒロインながら勇猛果敢に戦場に赴いたり鬼退治をしたりと本当に多面性を持った方だったようです。