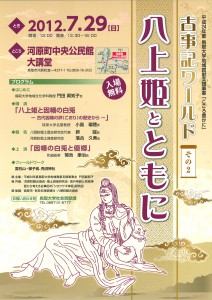

平成24年度 鳥取大学地域貢献支援事業「こころ豊かに」 古事記ワールドその2 八上姫とともに 開催しました!

2012年8月8日

先月29日(日)に河原町中央公民館で「平成24年度 鳥取大学地域貢献支援事業「こころ豊かに」 古事記ワールドその2 八上姫(やかみひめ)とともに」が開催されました。(主催・平成24年度 鳥取大学地域貢献支援事業主 門田眞知子、共催・風土資産研究会)

古事記神話「稲羽の素菟(いなばのそうさぎ)」のヒロイン・八上比売のふるさと河原町で、古事記のシンポジウムが開催されることはとても有意義で、地元だけではなく町外からも たくさんの古

古事記神話「稲羽の素菟(いなばのそうさぎ)」のヒロイン・八上比売のふるさと河原町で、古事記のシンポジウムが開催されることはとても有意義で、地元だけではなく町外からも たくさんの古

代史ファンで会場が埋まりました。

琉球大学名誉教授・小島瓔禮(よしゆき)氏を講師にお迎えして、かつて因幡の国に存在したとされる行政区画「水依評(みずよりのこおり)」、「高草郡(たかくさこおり)」と八上比売との関係を紐解き、古代因幡の位置づけなどをお話し頂きました。 質疑応答では「因幡のシロウサギ」のルーツや、ウサギの色について質問があり、そもそも「素」を「しろ」と読んでいいのか?そうならば「素」の対の言葉は「玄(くろ)」で、中国には「玄兎」の地名があり、そこにも似た話が伝わっているなどの興味深いお話しがありました。

また地域からの報告として、八頭町郷土歴史研究会代表・新 誠氏は古代八上郡(やかみこおり)の豪族と古墳のレポートを、河原町からは風土資産研究会・落合久美が八上比売の生誕地について新説のレポートを発表しました。

まだまだ謎の多い古代因幡の歴史。このようなシンポジウムを機会に古事記に隠された魅力を発見したり、故郷の歴史・文化に興味を持っていただければ、とても嬉しく思います。

河原城では古事記編纂1300年記念事業の締めくくりとして12月16日(日)に風土資産研究会主催の古事記シンポジウムを開催いたします。 講師にお迎えするのは古代史研究の第一人者・駒澤大学教授で文学博士の瀧音能之(たきおと よしゆき)氏と、荒神谷博物館館長で古代出雲史研究で著名な藤岡大拙(ふじおか だいせつ)氏、そのほか地域の研究者の皆さんからの報告会などを予定していますので、みなさん是非お越しください!!

詳細についてはホームページ上でお知らせいたします。

それでは今日はこのへんで、またお会いしましょう~ノシシ (おっちー)

その拾四【神話の神々vol.3 伊邪那岐命と伊邪那美命 その1】

2012年8月5日

みなさん こんにちはー。 連日の猛暑日ですが お元気ですか? 鳥取地方は今日も午前中から35度を越えて 夏本番ってカンジです!

さあ神話の神々vol.3です。伊邪那岐命(いざなぎのみこと)と伊邪那美命(いざなみのみこと)は「国生み」を終え今度はこの国に住む「神生み」にとりかかりました。まず住居に関する神々、海・川に関する神々、森や山・谷・野の神々、穀物の神、そして、28番目に火の神 “火之迦具土神(ひのかぐつちのかみ)”という火の神様を産んだ時、伊邪那美命は大火傷をしてそれがもとで死んでしまいます。

その死の直前まで伊邪那美命は「神生み」を続けます。病の床で嘔吐したその中から、鉱山の神 “金山毘古神(やまびこのかみ)”、“金山毘売神(やまびめのかみ)”を、大便の中からは粘土の神 “波邇夜須毘古神 (はにやすびこのかみ)”、“波邇夜須毘売神 (はにやすびめのかみ)”、尿からは灌漑の神 “弥都波能売神(みづはのめのかみ”、生産の神 “和久産巣日神(わくむすひのかみ)”生まれました。

そしてとうとう伊邪那美命は黄泉の国(死者の国)へ旅立ちました。伊邪那美命の亡骸は出雲の国と伯耆の国の境にある比婆の山(現在の島根県と広島県の境の比婆連峰の比婆山)に葬られました。

伊邪那岐命は伊邪那美命が死んだ怒りと悲しみのショックから火之迦具土神の首をはねて殺してしまいます。その時に、飛び散った血の中からもたくさんの神様が生まれています。石拆神(いわさくのかみ)、根拆神(ねさくのかみ)剣の神、石筒之男神(いわつつのをのかみ)は岩石の神、甕速日神(みかはやひのかみ)、樋速日神(ひはやひのかみ)は雷火の神格化、 建御雷之男神たけみかづちのをのかみ:別名は建布都神[たけふつのかみ]、豊布都神[とよふつの かみ])は雷神・剣の神、闇淤加 美神(くらおかみのかみ) 闇御津羽神(くらみつはのかみ)は谷間の龍神・水神、などが主な神々です。

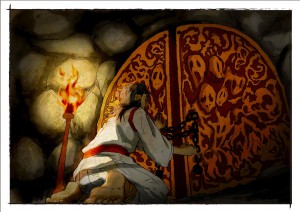

伊邪那岐命は伊邪那美命が亡くなってから毎日々々泣き暮らしていましたが、ついに伊邪那美命を迎えに黄泉の国へ行くことにしました。伊邪那美命はとても喜び、黄泉の国の神に現世へ帰る許しをもらいに行っている間は絶対に扉の中を見ないでほしいと約束します。でもね、「絶対に見ないで!」と約束すると絶対に見てしまうのが、昔話の鉄則というか、世の常というか……結局、伊邪那岐命は扉の中に入って行ってしまいます。伊邪那岐命がそこで見たものとは…… なんと恐ろしいことでしょう、伊邪那美命の体は腐ってウジ虫がわき、骨が露出し、おまけに醜くて恐ろしい雷神たちが8柱も伊邪那美命の身体から生まれていました。愛しい伊邪那美命の変わり果てた姿に伊邪那岐命は恐ろしさのあまり逃げ出してしまいました。それを見た伊邪那美命は「見るなと言ったのに、よくも私に恥をかかせたな!」と黄泉醜女(よもつしこめ)や雷人たちを追手に、最後には自らが伊邪那岐命を追いかけました。伊邪那岐命は髪の鬘(かずら)や爪櫛(つまくし)、桃の実などを投げて撃退します。

伊邪那岐命は命からがら黄泉比良坂(よもつひらさか:死者の国と生きている者の国との境目)というところまで来て、千引の岩(ちびきのいわ)という大岩でその道を塞ぎました。そして、この大岩をはさんで大声で怒鳴り合いました。「愛しいわが夫(せ)の君が、こんなことをするなら、あなたの国の人々を1日1,000人殺しましょう。」「愛しい妻よ、あなたがそうするなら、私は1日1,500人産みましょう。」こんな訳で日本の人口は1日に1,500人生まれて1,000人死ぬことが決まったんですが、少子化が叫ばれる現在の日本ではこのルールは守られているんでしょうか!?そして、これが日本で初めての“夫婦げんか”だったのです。けんかの原因は“恥をかかせた”という、いかにも日本人らしい理由だと思いませんか?私はこの“面子がどうの”という考え方は武士の時代(平安末期から鎌倉時代)くらいからかなと漠然と思っていましたが、古代にはもう“恥の文化”が倭ごころとして ちゃんとあったんだなぁと驚きました。

また、黄泉醜女や黄泉軍(よもついくさ)が追いかけて来た時、桃の実を投げて撃退する場面は、桃の実が呪術的信仰で邪気を払うと信じられていた中国の「神仙思想(中国神話では、全ての天女の頂点に立つ女神・西王母(さいおうぼ)は、西方の崑崙山(こんろんさん)に住み「蟠桃園(ばんとうえん)」という桃園を所有していて、長寿や不老不死の効力があるという三千年に一度実をつける“王母桃(おうぼとう)”を栽培していた。そして三千年に一度、神々や仙人などを招待して宴を開き、その桃を振る舞ったと伝えられている。)」や「道教思想」の影響を受けてのことだろうと思います。

たしか一昨年、昨年と卑弥呼(ひみこ)の宮殿や陵墓ではないかと言われている、纒向(まきむく)遺跡や箸墓(はしはか)古墳で2,000個を超える大量の桃の種が発掘され、にわかに「邪馬台国発見か!?」と騒がれたことがありましたが、あれは祭祀に使ったり、特に高貴な人物の殯(もがり:古代に行われていた葬儀儀礼で、死者を本葬するまでのかなり長い期間、棺に遺体を仮安置して別れを惜しみ、死者の霊魂を畏れ、かつ慰め、死者の復活を願いながらも遺体の腐敗や白骨化などの物理的変化を確認することにより、死者の最終的な「死」を確認すること。また、その棺を安置する場所を指すことがある。殯の期間に遺体を安置した建物を「殯宮」(もがりのみや/万葉集では[あらきのみや])という。)の儀式に魔除けとして大量に使用するそうです。

とにかくこれで、伊邪那岐命と伊邪那美命は永遠の決別をするのです。

黄泉の国から帰ってきた伊邪那岐命は汚れた体(死または、死者の国は穢れているという古代人の観念)を川の水で洗い流しました。その時に、またたくさんの神様たちが生まれます。

次回は伊邪那岐命の禊からです。 それではまた お会いしましょう~(*^▽^*)ノシシ (おっちー)

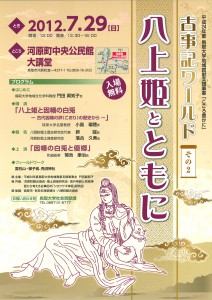

平成24年度 鳥取大学地域貢献支援事業「こころ豊かに」 古事記ワールドその2 八上姫とともに

2012年7月25日

と き:平成24年7月29日(日)

ところ:河原町中央公民館 大講堂 ※入場無料

2月に開催されたシンポジウムの第2弾として《古事記ワールドその2 八上姫とともに》が開催されます。

琉球大学名誉教授・小島瓔禮(よしゆき)氏を講師にお迎えし、かつて因幡の国に存在したとされる行政区画「高草郡(たかくさこおり)」「水依評(みずよりのこおり)」と八上姫との関係を紐解き、古代因幡の位置づけなどをお話し頂きます。

また地域からの報告として、八頭町郷土歴史研究会代表・新誠氏と河原城風土資産研究会・落合久美が八上郡(やかみこおり)に関するお話しをいたします。

お問い合わせ先:鳥取大学社会貢献課(tel 0857-31-6777)

その拾参【神話の神々vol.2 伊邪那岐命と伊邪那美命】

2012年7月14日

みなさん こんにちはー。神話の神々vol.2はいよいよ「国生みと神生み」が始まります。

伊邪那岐命(いざなぎのみこと)と伊邪那美命(いざなみのみこと)は天の御柱の左右から ぐるっと一廻りして出会ったところで伊邪那美命が「あなにやし、えをとこを(ああ、なんて素敵な男性でしょう)」と伊邪那岐命に声をかけます。その後、伊邪那岐命が「あなにやし、えをとめを(ああ、なんて素敵な乙女だろう)」と言い、まぐはひました。![images[2]](http://www.kawahara-shiro.com/wp-content/uploads/images2.jpg) しかし、生まれた子は「水蛭子(ひるこ)」だったので葦の船に乗せて流しました。次の子も「淡島(あわしま)」で子どもとして認めなかった。伊邪那岐命と伊邪那美命は高天原(たかまのはら・たがまがはら)の天つ神に相談したところ、“ふとまに(鹿の肩骨を焼く占い)“をして「女から先に声をかけたので不具の子ができた。今度は男か先に声をかけて国生みをやり直しなさい。」と、おっしゃいました。

しかし、生まれた子は「水蛭子(ひるこ)」だったので葦の船に乗せて流しました。次の子も「淡島(あわしま)」で子どもとして認めなかった。伊邪那岐命と伊邪那美命は高天原(たかまのはら・たがまがはら)の天つ神に相談したところ、“ふとまに(鹿の肩骨を焼く占い)“をして「女から先に声をかけたので不具の子ができた。今度は男か先に声をかけて国生みをやり直しなさい。」と、おっしゃいました。

この「女から先に声をかけたので不具の子ができた。」というのは夫唱婦随・男尊女卑の中国の儒教の影響だと一般的には云われていますが、もともと兄妹である伊邪那岐命と伊邪那美命が“まぐはう=近親相姦のタブー“を伝えたものという説もあります。また、単に男尊女卑の影響だけではなく男女には性別による特性や役割などがあり、人としては平等だが同質ではなく、お互いの違いを認め合わなくては何事も上手くいかないということを教えているのかもしれません。やはり昔も今もコミュニケーションが社会の基盤だったということですよね。(o^0^o)

そして、ここで一つ“水蛭子(ひるこ)“については避けて通れないのですが、この“水蛭子“も様々な説があります。例えば、日本書紀では“蛭児“と書き三年たっても足の立たない子としています。 ~「そもそもヒルコという呼称・字義からして解釈が分かれる。記紀では“蛭”表記が用いられ、これに対して文字はあくまでも仮借表記であり別の字があてられていた説もあり、むしろこちらのほうで解釈する人が多い。例えば江戸時代には滝沢馬琴によってヒルコ=“日子”であると説かれ、さらにヒルコは北極星だと言っている。 馬琴の考えは形を変え継承され、ヒルコは昼子、日子などと考え、これは比古(彦)の事だとして昼女(ひるめ)、日女(媛)に対応するものとする説。さらに、ヒルコを人格ととらえ太陽神ヒルメの兄妹であるがヒルメと比べると劣った存在であるとする説。などなどのヒルコ論の中でよく取り上げられるのがヒルコを日子としてヒルメと対照的にとらえる説で、この説に立つと、ヒルコ(男)は葦の船に乗せて棄てられてしまうわけで、太陽神としてふさわしいのはヒルメ(女)ということになります。これは、太陽神(皇祖神)タカミムスイノカミからアマテラスオオ ミカミ、つまり、男性神から女性神に転換されるという日本神話の構造からみて妥当な解釈だといえる。しかし一方では、記紀の中では太陽に関する字句として“日”、“日孁(ひるめ)”がきちんと用いられているのに対し、なぜヒルコにはこうした表記が使用されていないのか疑問もおきてくる。ヒルコに関して“蛭”の字で表記が統一されていることを重視するなら、ヒルコの実体は蛭のような存在となり“日子”の文字からの解釈は妥当ではないといえよう。つまり、ヒルコの解釈は記紀の表記を生かして考えるのが穏当なように思われる。背景として、古代社会の疾病、それらに対応する医療技術の未発達などが考えられる。また、出産、とくに初産の難しさも考えるべきかもしれない。また、ヒルコを船で流すという点についても、すでに指摘されているように障害を持った人や流産した児を放棄するといった風習や習慣があった可能性も否定できないであろう。」(「古事記と日本書紀でたどる日本神話の謎」瀧音能之(たきおと よしゆき)氏著から抜粋)~

ミカミ、つまり、男性神から女性神に転換されるという日本神話の構造からみて妥当な解釈だといえる。しかし一方では、記紀の中では太陽に関する字句として“日”、“日孁(ひるめ)”がきちんと用いられているのに対し、なぜヒルコにはこうした表記が使用されていないのか疑問もおきてくる。ヒルコに関して“蛭”の字で表記が統一されていることを重視するなら、ヒルコの実体は蛭のような存在となり“日子”の文字からの解釈は妥当ではないといえよう。つまり、ヒルコの解釈は記紀の表記を生かして考えるのが穏当なように思われる。背景として、古代社会の疾病、それらに対応する医療技術の未発達などが考えられる。また、出産、とくに初産の難しさも考えるべきかもしれない。また、ヒルコを船で流すという点についても、すでに指摘されているように障害を持った人や流産した児を放棄するといった風習や習慣があった可能性も否定できないであろう。」(「古事記と日本書紀でたどる日本神話の謎」瀧音能之(たきおと よしゆき)氏著から抜粋)~

また、流されたヒルコ神が流れ着いたという伝説は日本各地に残っていて、日本沿岸の地域では、漂着物をエビス神として信仰するところが多く、ヒルコがエビス(恵比寿・戎)と習合・同一視されるようになりました。ヒルコ(蛭子神、蛭子命)を祭神とする神社は多く、西宮神社(兵庫県西宮市)などが有名です。ヒルコがエビス神である信仰は、古今集注解や芸能などを通じ、

また、流されたヒルコ神が流れ着いたという伝説は日本各地に残っていて、日本沿岸の地域では、漂着物をエビス神として信仰するところが多く、ヒルコがエビス(恵比寿・戎)と習合・同一視されるようになりました。ヒルコ(蛭子神、蛭子命)を祭神とする神社は多く、西宮神社(兵庫県西宮市)などが有名です。ヒルコがエビス神である信仰は、古今集注解や芸能などを通じ、 広く浸透しています。蛭子と書いて「エビス」と読むほど馴染み深いのですが、恵比寿を祭神とする神社には恵比寿=事代神(ことしろぬし:大国主命の息子)とするところも多いのです。生まれてすぐに流されてしまうヒルコへの哀れさの感情が、再生の神話を作りだしたとも考えられますね。

広く浸透しています。蛭子と書いて「エビス」と読むほど馴染み深いのですが、恵比寿を祭神とする神社には恵比寿=事代神(ことしろぬし:大国主命の息子)とするところも多いのです。生まれてすぐに流されてしまうヒルコへの哀れさの感情が、再生の神話を作りだしたとも考えられますね。

このように代表的な解釈でさえ何通りもあり、マニアックなものをいれると限りなく出てきます。謎めいているのはヒルコの解釈だけにとどまらず、古事記そのものの解釈もまだ統一されておらず、これからちゃんと解明されるのはあと何十年、いや何百年かかるかもしれません。学者さんたちの説も参考にしながら、でもみなさん自身の感性で受け止めればいいのではないかなぁ~と思うのです。

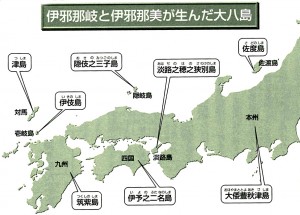

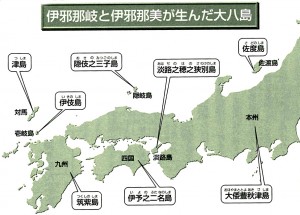

こうして、“ふとまに”のお告げ通りにして伊邪那岐命と伊邪那美命はこのあと淡路之穂之狭別島(あわじのほのさわけのしま=淡路島)から順調に国生みをしてゆきます。後に八番目の大倭豊秋津島(おおやまととよあきつしま=本州)を産んだので古代日本列島を大八島(おおやしま)と呼びます。これは「穀物が豊かに実る国」という意味です。また、“秋津”とはトンボの古名でトンボが交尾をしながら飛んでいる姿に日本列島が似ているからこう呼ばれたとも言われています。(ということは、この時代にはすでに日本列島の形が分かっていたということになりますが……どうやって!? と、またまた謎が増えましたが、そのお話はまたの機会に…)

では、ナゼ淡路島から!? 私も不思議に思いました。これは淡路島周辺の海人族(あまぞく)が伊邪那岐命と伊邪那美命を信仰していることが原因で、もともとは淡路島周辺の島生みの話が宮廷神話として語られたとき大規模な国生みに発展したものと思われます。

産む順番も①淡路島、②四国(伊予=愛比売[えひめ]、讃岐=飯依比古[いいよりひこ]、阿波=大宜都比売[おおげつひめ]、土佐=建依別[たけよりわけ])、 ③隠岐の島=天之忍許呂別[あめのおしころわけ]、 ④筑紫=九州(豊=豊日別[とよひわけ]、肥=建日向日豊久士比泥別[たけひむかとよくじひねわけ]、熊曾[くまそ]=建日別[たけひわけ])、⑤壱岐の島=天比登都柱[あめひとつはしら]、 ⑥対馬=天之狭手依比売[あめのさでよりひめ]、⑦佐渡の島⑧大倭豊秋津島=天御虚空倭豊秋津根別[あまつみそらとよあきづねわけ]と西日本が中心で、畿内から瀬戸内海をへて大陸に向かう航路を意識しているように思います。

産む順番も①淡路島、②四国(伊予=愛比売[えひめ]、讃岐=飯依比古[いいよりひこ]、阿波=大宜都比売[おおげつひめ]、土佐=建依別[たけよりわけ])、 ③隠岐の島=天之忍許呂別[あめのおしころわけ]、 ④筑紫=九州(豊=豊日別[とよひわけ]、肥=建日向日豊久士比泥別[たけひむかとよくじひねわけ]、熊曾[くまそ]=建日別[たけひわけ])、⑤壱岐の島=天比登都柱[あめひとつはしら]、 ⑥対馬=天之狭手依比売[あめのさでよりひめ]、⑦佐渡の島⑧大倭豊秋津島=天御虚空倭豊秋津根別[あまつみそらとよあきづねわけ]と西日本が中心で、畿内から瀬戸内海をへて大陸に向かう航路を意識しているように思います。

大八島を産んだあと小豆島、大島、姫島、五島列島、双子島など瀬戸内海や九州の小さな島々を産んで国生みを終えた二神は、次に神生みにとりかかりました。

つづく! (*^▽^*)ノシシ(おっちー)

古事記神話「稲羽の素菟(いなばのそうさぎ)」のヒロイン・八上比売のふるさと河原町で、古事記のシンポジウムが開催されることはとても有意義で、地元だけではなく町外からも たくさんの古

古事記神話「稲羽の素菟(いなばのそうさぎ)」のヒロイン・八上比売のふるさと河原町で、古事記のシンポジウムが開催されることはとても有意義で、地元だけではなく町外からも たくさんの古

![images[2]](http://www.kawahara-shiro.com/wp-content/uploads/images2.jpg) しかし、生まれた子は「水蛭子(ひるこ)」だったので葦の船に乗せて流しました。次の子も「淡島(あわしま)」で子どもとして認めなかった。伊邪那岐命と伊邪那美命は高天原(たかまのはら・たがまがはら)の天つ神に相談したところ、“ふとまに(鹿の肩骨を焼く占い)“をして「女から先に声をかけたので不具の子ができた。今度は男か先に声をかけて国生みをやり直しなさい。」と、おっしゃいました。

しかし、生まれた子は「水蛭子(ひるこ)」だったので葦の船に乗せて流しました。次の子も「淡島(あわしま)」で子どもとして認めなかった。伊邪那岐命と伊邪那美命は高天原(たかまのはら・たがまがはら)の天つ神に相談したところ、“ふとまに(鹿の肩骨を焼く占い)“をして「女から先に声をかけたので不具の子ができた。今度は男か先に声をかけて国生みをやり直しなさい。」と、おっしゃいました。 ミカミ、つまり、男性神から女性神に転換されるという日本神話の構造からみて妥当な解釈だといえる。しかし一方では、記紀の中では太陽に関する字句として“日”、“日孁(ひるめ)”がきちんと用いられているのに対し、なぜヒルコにはこうした表記が使用されていないのか疑問もおきてくる。ヒルコに関して“蛭”の字で表記が統一されていることを重視するなら、ヒルコの実体は蛭のような存在となり“日子”の文字からの解釈は妥当ではないといえよう。つまり、ヒルコの解釈は記紀の表記を生かして考えるのが穏当なように思われる。背景として、古代社会の疾病、それらに対応する医療技術の未発達などが考えられる。また、出産、とくに初産の難しさも考えるべきかもしれない。また、ヒルコを船で流すという点についても、すでに指摘されているように障害を持った人や流産した児を放棄するといった風習や習慣があった可能性も否定できないであろう。」(「古事記と日本書紀でたどる日本神話の謎」瀧音能之(たきおと よしゆき)氏著から抜粋)~

ミカミ、つまり、男性神から女性神に転換されるという日本神話の構造からみて妥当な解釈だといえる。しかし一方では、記紀の中では太陽に関する字句として“日”、“日孁(ひるめ)”がきちんと用いられているのに対し、なぜヒルコにはこうした表記が使用されていないのか疑問もおきてくる。ヒルコに関して“蛭”の字で表記が統一されていることを重視するなら、ヒルコの実体は蛭のような存在となり“日子”の文字からの解釈は妥当ではないといえよう。つまり、ヒルコの解釈は記紀の表記を生かして考えるのが穏当なように思われる。背景として、古代社会の疾病、それらに対応する医療技術の未発達などが考えられる。また、出産、とくに初産の難しさも考えるべきかもしれない。また、ヒルコを船で流すという点についても、すでに指摘されているように障害を持った人や流産した児を放棄するといった風習や習慣があった可能性も否定できないであろう。」(「古事記と日本書紀でたどる日本神話の謎」瀧音能之(たきおと よしゆき)氏著から抜粋)~ また、流されたヒルコ神が流れ着いたという伝説は日本各地に残っていて、日本沿岸の地域では、漂着物をエビス神として信仰するところが多く、ヒルコがエビス(恵比寿・戎)と習合・同一視されるようになりました。ヒルコ(蛭子神、蛭子命)を祭神とする神社は多く、西宮神社(兵庫県西宮市)などが有名です。ヒルコがエビス神である信仰は、古今集注解や芸能などを通じ、

また、流されたヒルコ神が流れ着いたという伝説は日本各地に残っていて、日本沿岸の地域では、漂着物をエビス神として信仰するところが多く、ヒルコがエビス(恵比寿・戎)と習合・同一視されるようになりました。ヒルコ(蛭子神、蛭子命)を祭神とする神社は多く、西宮神社(兵庫県西宮市)などが有名です。ヒルコがエビス神である信仰は、古今集注解や芸能などを通じ、 広く浸透しています。蛭子と書いて「エビス」と読むほど馴染み深いのですが、恵比寿を祭神とする神社には恵比寿=事代神(ことしろぬし:大国主命の息子)とするところも多いのです。生まれてすぐに流されてしまうヒルコへの哀れさの感情が、再生の神話を作りだしたとも考えられますね。

広く浸透しています。蛭子と書いて「エビス」と読むほど馴染み深いのですが、恵比寿を祭神とする神社には恵比寿=事代神(ことしろぬし:大国主命の息子)とするところも多いのです。生まれてすぐに流されてしまうヒルコへの哀れさの感情が、再生の神話を作りだしたとも考えられますね。 産む順番も①淡路島、②四国(伊予=愛比売[えひめ]、讃岐=飯依比古[いいよりひこ]、阿波=大宜都比売[おおげつひめ]、土佐=建依別[たけよりわけ])、 ③隠岐の島=天之忍許呂別[あめのおしころわけ]、 ④筑紫=九州(豊=豊日別[とよひわけ]、肥=建日向日豊久士比泥別[たけひむかとよくじひねわけ]、熊曾[くまそ]=建日別[たけひわけ])、⑤壱岐の島=天比登都柱[あめひとつはしら]、 ⑥対馬=天之狭手依比売[あめのさでよりひめ]、⑦佐渡の島⑧大倭豊秋津島=天御虚空倭豊秋津根別[あまつみそらとよあきづねわけ]と西日本が中心で、畿内から瀬戸内海をへて大陸に向かう航路を意識しているように思います。

産む順番も①淡路島、②四国(伊予=愛比売[えひめ]、讃岐=飯依比古[いいよりひこ]、阿波=大宜都比売[おおげつひめ]、土佐=建依別[たけよりわけ])、 ③隠岐の島=天之忍許呂別[あめのおしころわけ]、 ④筑紫=九州(豊=豊日別[とよひわけ]、肥=建日向日豊久士比泥別[たけひむかとよくじひねわけ]、熊曾[くまそ]=建日別[たけひわけ])、⑤壱岐の島=天比登都柱[あめひとつはしら]、 ⑥対馬=天之狭手依比売[あめのさでよりひめ]、⑦佐渡の島⑧大倭豊秋津島=天御虚空倭豊秋津根別[あまつみそらとよあきづねわけ]と西日本が中心で、畿内から瀬戸内海をへて大陸に向かう航路を意識しているように思います。