先月28日(日)と30日(火)に八上比売をお祀りする賣沼神社で「川下(かわすそ)さんと輪くぐり行事」が行われました。(*^▽^*)

「川下さん」は、東に向かって流れる河川の 一番下流や、川の合流地点・河口付近の神社で行われるお祭りで、福井県から兵庫県北部・鳥取県東部にかけての各地にみられ、川裾(かわすそ)さん、かわっそさんとも呼ばれています。ここ河原町の賣沼神社では「川下さん」と書いて「かわすそ さん」と読みます。 但馬地方では3大祭りとして大きな神事になっているものもあります。主に婦人病や不浄除け、夫婦和合、安産、水害・厄難祓いの神事として古くから親しまれています。

また、「輪くぐり」は夏越神事(なごし しんじ)、六月祓とも呼んで各地で行われています。 氏子が茅草で茅の輪を作り、その輪の中を左まわり、右まわり、左まわりと八の字に三回通って穢れを祓うものです。地域によっては「茅の輪(ちのわ)くぐり」とも言います。

この「茅の輪(ちのわ)くぐり」の起源は、釈日本紀(しゃくにほんぎ:鎌倉時代末期1274年(文永11年)~1301年(正安3年)頃 に成立したと推定される『日本書紀』の注釈書。全28巻。)によると、神代の昔に武塔神(むとうのかみ、むとうしん=須佐之男命[すさのおのみこと=素戔嗚尊])が、とある兄弟に宿を頼んだところ、弟の巨旦将来(こたんしょうらい)は裕福でありながら宿を断り、兄の蘇民将来(そみんしょうらい)は貧しいながらもお泊めし、もてなしました。武塔神は心の清らかな蘇民将来に正体を明かし、疫病が流行ったときは茅萱で輪を作り、それを腰につけていれば免れるであろうと教えた故事に基いた神事なのだそうです。

に成立したと推定される『日本書紀』の注釈書。全28巻。)によると、神代の昔に武塔神(むとうのかみ、むとうしん=須佐之男命[すさのおのみこと=素戔嗚尊])が、とある兄弟に宿を頼んだところ、弟の巨旦将来(こたんしょうらい)は裕福でありながら宿を断り、兄の蘇民将来(そみんしょうらい)は貧しいながらもお泊めし、もてなしました。武塔神は心の清らかな蘇民将来に正体を明かし、疫病が流行ったときは茅萱で輪を作り、それを腰につけていれば免れるであろうと教えた故事に基いた神事なのだそうです。

以来、疫病が流行すると人々は「蘇民将来の子孫なり」と口々に唱え、「茅の輪」を身につけるようになったと言われます。

疫病の流行しやすい夏を前にした六月(夏越:なごし)の大祓(おおはらい=30日)には、心身の罪穢れを祓い清め、病魔に負けない力を頂けるよう「茅の輪」をくぐる神事が、広く行われるようになりました。 また、除災のために玄関先に「蘇民将来子孫」と書いた札を貼っている家もあります。

時代を経て茅の輪も大きくなり、地域によっては7月に行われるようになりました。

賣沼神社の「輪くぐり」は毎年7月30日で、「川下さん」とセットで行われるようになりました。(はっきりと記録はありませんが、明治の頃からのようです)

さあ今年も茅の輪作りからです。1~6班まである賣沼さんの氏子の中でも茅の輪作りは4班の仕事と昔から決まっています。氏子さんたちも「何故かは知らんけど、お祖父さんのお祖父さんからず~っと4班だったそうだで。」と。 今年は私も少しお手伝いしました。

まずは、束にした茅の葉を少しづつ重ね合わせてなっていきます。手慣れたもので おしゃべりしながらでも大きな輪がみるみる出来上がっていきます。上から縄でグルグル巻いて、繋ぎ目を上手に留めたら一気に持ち上げて支柱に固定します。

足元もしっかり固定して、左右から縄で吊るして円形を整えて、最後に飛び出した葉を切ってお化粧直しします。

今年も見事に「茅の輪」が完成しました。ひと汗かいた後は、みんなで持ち寄ったスイカやおやつで一休み。4班のみなさん、「ハイ、チーズ(昭和の香り)」お疲れさまでした。

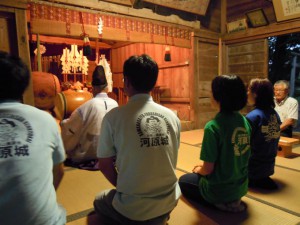

夜になって提灯に灯がともると神社の境内はいっそう幻想的になります。夜店が出る賑やかなお祭りもいいけど、こんな静かで素朴なお祭りも心癒されていいな~と感じます。

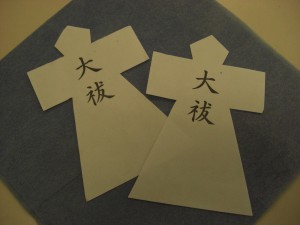

人形(ひとがた)に家族の名前と年齢を書き、宮司さんのお祓いを受けて無病息災と五穀豊穣を願います。

提灯の小さな明かり以外周りは真っ暗で、足元もよく見えないくらいですが、辺りには他の人たちの気配や話し声が聞こえて真っ暗でもぜんぜん怖くありません。 かえってワクワクするような、停電した時ろうそくの明かりの中で何故だか楽しかった子供の頃に似た感じです。みんなで左回りから八の字に3回くぐってミッション完了です。

今年の夏もみんな元気で過ごせますように!秋には豊な実りがありますように!! (*^▽^*)ノシシ (おっちー)